Besser Gemeinsam

Warum Planen und Bauen in Deutschland so zäh ist – und wie gemeinsames Handeln den Wandel bringen kann.

Fragmentiert, zu wenig digitalisiert, von einer überbordenden Bürokratie und Regulierungswut drangsaliert – Planen, Entwickeln und Bauen in Deutschland ist zu langwierig und zu teuer. Leidtragende sind die Nutzer auf den Wohnungs- und Gewerbemärkten. Lösungen lassen sich nur im Schulterschluss aller Beteiligten finden: Politik, Verwaltung, Immobilien- und Bauwirtschaft, Architekten und Planer, Energiewirtschaft und Baustoffhersteller.

Erinnern Sie sich noch an das „Deutschland-Tempo“? Den Begriff prägte Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz, damals im Zusammenhang mit der raschen Bereitstellung von LNG-Terminals, um russisches Gas zu ersetzen. Das hat sogar funktioniert. Seinerzeit schrieben drei schwäbische Oberbürgermeister einen Brief an den Bundeskanzler. Darin listeten Boris Palmer, Tübingen, Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd, und Matthias Klopfer, Esslingen, absurde Auswüchse des bürokratischen Überschwangs auf und mahnten an, dass „Deutschland-Tempo“ überall walten zu lassen. Scholz hat darauf nicht reagiert.

Nun, zwei Jahre später, haben die drei tapferen Bürgermeister den Brief noch einmal abgeschickt, diesmal an den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hat immerhin geantwortet. Leider spricht der Vorgang Bände: Die rasche Realisierung der LNG-Terminals gehörte zu den Ausnahmen. Das reale Verwaltungs- und Umsetzungstempo in Deutschland ist und bleibt oft genug das Schneckentempo. Alle, die Gebäude und Quartiere planen, entwickeln und bauen, wissen das nur allzu gut. Genehmigungen ziehen sich über Jahre, Auflagen aller Art verteuern den Bau deutlich.

Wer mit dem Finger nur auf Politik und Verwaltung zeigt, macht es sich allerdings zu bequem. Alle Beteiligten haben Gründe genug, sich selbst an der Nase zu fassen. Im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftszweigen fällt eines besonders auf: Das Planen, Entwickeln und Bauen verzichtet als einziger produzierender Wirtschaftszweig in Deutschland auf die Effizienzgewinne der Industrialisierung. Prozesse sind stark fragmentiert, die beteiligten Gruppen heterogen, ihre Interessenlage bisweilen unterschiedlich. Das führt zu Schnittstellenverlusten und Konflikten, die wiederum Zeit und Geld kosten.

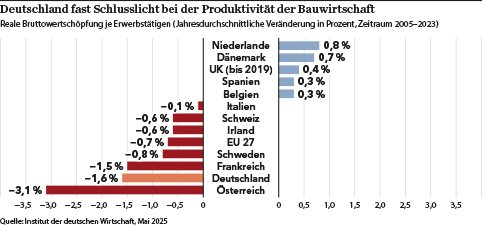

„Die Arbeitsproduktivität der Bauwirtschaft ist seit den 1990er Jahren nicht gestiegen“, heißt es lapidar in der im Mai diesen Jahres erschienenen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW). Laut Statistischem Bundesamt stieg die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigenstunde von 1991 bis 2023 im verarbeitenden Gewerbe um mehr als 100 Prozent. In der Gesamtwirtschaft, also inklusive Dienstleistung, waren es immerhin noch annähernd 40 Prozent. Im Baugewerbe hingegen rutscht dieser Faktor sogar ins Negative. Das muss nicht so sein. In Schweden, aber auch in den Niederlanden und in Dänemark legt die Produktivität deutlich zu. Schlechter als in Deutschland läuft es nur in Österreich.

Das ist kein Problem des Bauens allein. Politik, Planer und Immobilienwirtschaft tragen ihren Teil dazu bei. Die IW-Studie führt einige Auswege aus dem Produktivitätsdilemma an, die nur gemeinsam beschritten werden können, beispielsweise die Integration von Planen und Bauen oder die Nutzung vorhandener Digitalisierungspotenziale.

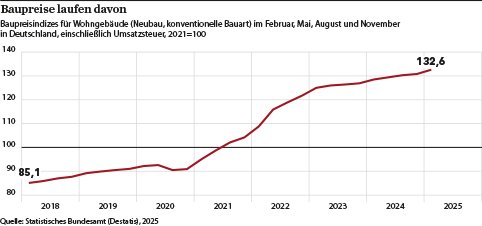

Der Status Quo kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Der Sektor florierte in der Niedrigzinsphase, kann aber auf Zinssteigerungen und andere Veränderungen der Rahmenbedingungen nicht angemessen reagieren. Der Destatis-Baupreisindex für Wohngebäude verzeichnet stetig steigenden und seit Mitte 2021 sogar dramatischen Anstieg. Hierzu trugen auch die Corona-Phase und der Überfall auf die Ukraine bei.

Die Preisdynamik hat sich mittlerweile beruhigt, aber günstiger wird es nicht. Bezahlbarer Wohnraum lässt sich mittlerweile nur noch mit Einsatz von Fördermitteln schaffen. Die Öffentliche Hand hat enorme Schwierigkeiten damit, ihre Immobilien zu sanieren oder neue zu errichten. Die Folgen schlagen längst auch auf die politische Stimmung im Lande um. Wo zu wenige Wohnungen gebaut werden, steigen die Mieten rasant. Wo Kitas, Schulen, Hochschulen fehlen und vorhandene Bildungsimmobilien zerbröseln, sinkt das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates.

An Lösungsvorschlägen fehlt es nicht. Zum Beispiel der Bund: Der Paragraf 246 des Bundesbaugesetzbuches soll um eine Klausel ergänzt werden. Der wichtigste Satz des Gesetzesentwurfs lautet „Mit Zustimmung der Gemeinde kann im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.“

Dass sich die Bundesbauministerin ausgerechnet das Thema Bebauungsplanverfahren herauspickt, hat gute Gründe. Solche Verfahren dauern wie erwähnt manchmal etwas länger. Trauriger Spitzenreiter in dieser Disziplin ist wohl Berlin. Dort währt die Bearbeitungszeit im Schnitt knapp unter zehn Jahre. „Das kann man keinem Menschen vermitteln“, meint dazu Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). Auf ungeteilte Gegenliebe stößt ihr Vorstoß allerdings nicht. Die Bundesarchitektenkammer (BAK) lehnt den vorgelegten Gesetzestext ab. „Sehr kritisch sehen wir die geplanten Regelungen zum §246e ohne Baugebot, die falsche Anreize für kurzsichtige Bauentscheidungen setzen“, begründet dies die Präsidentin der BAK, Andrea Gebhard. Der BDB Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e. V. hingegen begrüßt die Initiative der Ministerin, weil sie die Möglichkeit schaffe, schneller bezahlbaren Wohnraum zu bauen. Der Bau-Turbo sei für viele Städte und Kommunen ein „Befreiungsschlag“. Der Deutsche Städtetag lobt den Ansatz, für den Wohnungsbau vom bisherigen Planungsrecht abweichen zu dürfen. Eines ist dabei Christian Schuchardt, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, wichtig: „Ohne Zustimmung der Gemeinde und Baugenehmigung werden Bauwillige auch in Zukunft nicht bauen können.“

Die von vielen geforderte Vereinheitlichung der Landesbauordnungen wird wohl auf absehbare Zeit Utopie bleiben. Einige Bundesländer haben indes ihre Landesbauordnungen novelliert oder sind gerade dabei. Hamburgs Bausenatorin Karen Pein hat mit dem von ihrem Haus vorgelegten „Hamburg-Standard“ in dieser Hinsicht sicherlich die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aber auch andere Länder krempeln ihre Bauordnungen pragmatisch um, unter anderem Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg.

Auch die beteiligten Branchen entwickeln vielversprechende Lösungsansätze: einfaches Bauen, Kreislaufwirtschaft, Integration von Planen und Bauen, Immobilien für die Digitalisierung und für die öffentliche Hand. Von durchgängigen Prozessen, wie sie in anderen Branchen üblich und unverzichtbar sind, ist das Planen, Entwickeln und Bauen allerdings noch ein gutes Stück entfernt.

Die Nutzungsrechte wurden The Property Post zur Verfügung gestellt von The Property Post

Erstveröffentlichung: The Property Post Institutional, Oktober 2025